/ Новости

Биологи из МГУ рассказали о синтезе белка живой клеткой

Ученые из Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова под руководством Сергея Дмитриева из Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени Андрея Белозерского МГУ прояснили, как живая клетка начинает синтез белка. Исследование авторов опубликовано в журнале Nucleic Acids Research, а кратко о нем сообщается в пресс-релизе, поступившем из МГУ в редакцию «Ленты.ру».

Большая доля генетической информации из ДНК, реализуется в живой клетке в виде белков. Для синтеза нужного белка ее необходимо перевести из последовательности нуклеотидов на язык аминокислот. Эта стадия преобразования называется трансляцией, и участвует в ней не ДНК, а матричная РНК, на которой находится копия конкретного гена. Специальная молекулярная машина — рибосома — движется по матричной РНК и считывает тройки нуклеотидов, каждая из которых кодирует аминокислоту.

Сложность заключается в том, что нуклеотиды матричной РНК следуют один за другим, и рибосома должна определить, с какого места ей необходимо начинать считывание. Если первая тройка нуклеотидов будет выбрана неверно, рибосома начнет синтезировать другой белок, который окажется бесполезным или токсичным для клетки.

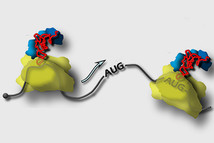

«Для решения этой проблемы существует специальный механизм — рибосомное сканирование, — говорит Илья Теренин, соавтор работы. — Сначала малая субчастица рибосомы, нагруженная специальными белками, связывается с концом матричной РНК (которую можно сравнить с "ксерокопией" текста, записанного в ДНК: это как бы “инструкция” по сборке белковой молекулы). Затем рибосома начинает перемещаться по мРНК, "просматривая", как на конвейере, один за другим все встречающиеся ей тройки нуклеотидов».

Обычно в качестве точки старта используется тройка нуклеотидов «аденин-урацил-гуанин» (AUG). Когда рибосома находит его, она останавливается и начинает синтез белка. Ранее считалось, что обнаружение AUG – единственное и важнейшее событие, приводящее к началу синтеза с нужной точки. В своей работе ученые обнаружили, что это не всегда так.

Когда малая субчастица встречает тройку нуклеотидов AUG, она может начать сборку белковой молекулы (инициировать трансляцию). Это зависит от того, какой набор белков-помощников будет в ее распоряжении. Эти специальные белки — факторы инициации трансляции (сокращенно — eIF). Они имеют номера — у эукариот (организмов с ядром в клетке) один из самых важных факторов — второй, или eIF2. Он вместе с транспортной РНК привозит первый «кирпичик» белка — аминокислоту метионин.

В конце к малой субчастице рибосомы должна присоединиться еще и большая. Когда все компоненты есть в клетке в нужных количествах, происходит гидролиз (разложение) молекулы гуанозинтрифосфата (ГТФ), что и служит сигналом к началу трансляции. Молекула ГТФ связана с фактором трансляции eIF2, но сам eIF2 гидролизовать ГТФ не может — для этого ему нужен еще один белок-помощник, eIF5. Наличие eIF5 в необходимой концентрации как раз и определяет, гидролизуется ли ГТФ.

«Как оказалось, если гидролиза не произойдет, то малая субчастица проигнорирует стартовый кодон AUG и проскользнет дальше, как ни в чем не бывало. Мы назвали это слайдингом (от англ. sliding — “соскальзывание”)», — подводит итог Сергей Дмитриев.

Открытие слайдинга опровергает устоявшееся мнение о том, что процесс выбора точки начала трансляции заканчивается на моменте распознавания точки старта синтеза. Решающим событием является не узнавание AUG, а гидролиз ГТФ.

Примерно у половины матричных РНК стартовым кодоном является не первый AUG от конца молекулы, а второй, третий и иногда — более удаленный. До сих пор единственным объяснением этому было явление, именуемое в англоязычной литературе «leaky scanning» — при этом рибосома «проезжает» мимо первого AUG, не узнавая его. Однако leaky scanning требует, чтобы первый AUG находился в определенном нуклеотидном контексте, а это далеко не всегда так.

Ученые показали, что возможно и другое объяснение: узнавание этих «преждевременных» AUG все-таки происходит, но после этого рибосома все равно оказывается на правильном стартовом кодоне благодаря открытому исследователями слайдингу.

Источник: http://lenta.ru/news/2016/01/19/msu/

Поделиться в Живом Журнале

Стать расой бессмертных – главная эволюционно-историческая задача человечества в III тысячелетии

Имея мышление бессмертных, парадигму бессмертных в качестве мировоззренческой основы, такие люди обязательно реализуют подобные технологии, и мир радикально изменится. Эволюционная ветвь гомо сапиенс в очередной раз сделает крутой вираж и вынесет человечество к невообразимым высотам, туда, где раньше парили только избранные одиночки – бессмертные и боги.

ПодробнееРобот открыл холодильник и принес оттуда пиво

Немецкие разработчики научили гуманоидного робота-помощника TIAGo самостоятельно искать путь к холодильнику, открывать его и приносить пиво. Модульный суперкомпьютер NVIDIA Jetson TX2, служащий зрительным центром робота, позволил ему не только эффективно проложить путь, но и найти пиво запрошенной марки по этикетке.

ПодробнееВ Швеции попытаются создать электронные копии умерших людей

Руководство крупной сети шведских похоронных бюро «Феникс» поставило перед собой амбициозную цель: попытаться создать максимально правдоподобные электронные копии усопших людей.

ПодробнееУчёные из США разработали искусственный аналог глаза

Новое изобретение представили учёные из Школы инженерных и прикладных наук при Гарвардском университете — они создали искусственный глаз, работающий по принципу человеческого.

ПодробнееАмериканцы занялись разработкой реактивных дронов для истребителей

Массачусетский технологический институт по заказу ВВС США занялся разработкой компактных реактивных беспилотных летательных аппаратов, которые можно было бы запускать со стандартного подвеса для ракет под крылом истребителя. Новая разработка получила название Firefly.

ПодробнееToyota представила гуманоидного робота с экзоскелетным управлением

Компания Toyota представила гуманоидного робота T-HR3, управляемого с помощью экзоскелетного контроллера с шлемом виртуальной реальности. Система позволяет оператору управлять движениями робота на месте или передвигать его, а также чувствовать отдачу при взаимодействии с объектами.

ПодробнееЧеловекоподобный робот научился делать сальто

Специалисты Boston Dynamics научили прямоходящего робота Atlas выполнять сальто. Ролик с демонстрацией его новых способностей опубликован на YouTube-канале компании.

ПодробнееРобот-спасатель от Honda: пять «глаз» и 33 степени подвижности

На Конференции по робототехнике в Ванкувере компания Honda представила прототип робота-спасателя E2-DR. У новинки 33 степени подвижности, пять «глаз» и защищенный от пыли и влаги корпус.

ПодробнееToyota представила автомобиль-робот, в салоне которого сразу 2 водительских места

Казалось бы, суть самоуправляемых автомобилей заключается в том, чтобы максимально обеспечить удобство пассажиров и «убрать» из салона водителя, доверив контроль за ситуацией роботу. Вроде бы логичное решение, но вот автоконцерн Toyota думает иначе. Недавно они представили крайне продвинутую версию самоуправляемого авто. Только вот водительских мест в нем аж целых два.

ПодробнееRHP2 - гуманоидный робот, созданный для того, чтобы падать, подниматься и снова падать

Исследователи-робототехники во всем мире тратят безумно большое количество времени и усилий для того, чтобы предотвратить или уменьшить вероятность падения создаваемых ими роботов.

ПодробнееМифы и факты о сверхумном искусственном интеллекте

Станет ли искусственный интеллект лучшим изобретением человечества или же, наоборот, его худшей ошибкой?

Подробнее/ мнения экспертов и членов инициативной группы

- Председатель оргкомитета политической партии «Эволюция 2045», основатель движения «Россия 2045», президент конгресса GF2045

Дмитрий

Дмитрий

ИцковСтрах перед умиранием, на которое запрограммированы наши биологические тела, словно сковал волю руководителей человечества и сформировал непреодолимое табу на публичное обсуждение и принятие решений по борьбе со смертью.

- Исследователь и теоретик фантастики и альтернативной истории, литературный критик и публицист, социолог, соционик и военный историк

Сергей Борисович

Сергей Борисович

Переслегин«... Проект «2045» требует немереного инженерного обеспечения. И я утверждаю, что и для России, и для всего мира единственная возможность преодолеть фазовый барьер – это решить не биологические задачи, не биотех, а решить задачу на удержание инженерии на критические 20 лет...»

- Доктор биологических наук, заведующая лабораторией липидного обмена РНИИ геронтологии

Елена Владимировна

Елена Владимировна

ТерёшинаЧлен инициативной группы«И не нужно бояться. Проект по созданию носителя для бессмертного разума очень нужен. Конечно, природа рождает умных, талантливых, гениальных людей, но они смертны. Человечество выходит из этого положения — создает книги. И знания так или иначе передаются потомкам. А представьте, гений будет работать вечно!..»

- Директор Всероссийского НИИ электрификации сельского хозяйства РАСХН

Дмитрий

Дмитрий

Стребков«Мы предлагаем шесть стратегических проектов для будущего мира, которые позволят увеличить энергетическую безопасность и создать новое энергетическое снабжение Земли, не основанное на сжигании ископаемого топлива».

- Российский писатель-футуролог, журналист

Максим

Максим

КалашниковЧлен инициативной группы«Это то, что еще никто в мире не решился делать. Создание сверх- и постлюдей считаю спасением нас от вырождения и вымирания, обретением новой силы. Именно это может сделать Россию мировым лидером....»

- Историк и теоретик культуры, культуролог, консультант по культурному развитию. Доцент Института искусств и культуры и Философского факультета ТГУ

Дмитрий Владимирович

Дмитрий Владимирович

Галкин«Искусство – уникальный ресурс для фабрики инноваций. Только в искусстве креативная мощь так тесно связана с порождением смыслов и гуманизацией технологий...»

- Доктор философских наук, канд. психологических наук, главный редактор журнала «Историческая психология и социология истории», профессор МГУ.

Акоп Погосович

Акоп Погосович

Назаретян«Интеллект современного человека – это искусственный интеллект. Естественным осталось только то, что он на белковом носителе, т.е. естествен не интеллект, а мозг...»

- Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой биомедицинских систем Московского государственного института электронной техники, главный редактор журнала «Медицинская техника»

Сергей Васильевич

Сергей Васильевич

СелищевЧлен инициативной группы«Глобальных и неразрешимых технических проблем для создания полностью искусственного тела не существует. Все задачи понятны и потенциально решаемы...»

- Автор концепции психонетики, разработчик методологии и методик деконцентрации, корпуса техник активизации сознания и прямой работы с сознанием.

Олег Георгиевич

Олег Георгиевич

Бахтияров"...«Россия 2045» заставит нас обсуждать очень серьезные вопросы, и это обсуждение приведет к серьезным переформулировкам. Я полагаю, произойдет смещение задач от продления жизни на управляемое развитие человека с выходом за пределы человеческих ограничений..."

- Биофизик, председатель междисциплинарного семинара по трансгуманизму и научному иммортализму РФО РАН, директор по науке компании «КриоРус», член Координационного совета и один из основателей Российского трансгуманистического движения

Игорь Валентинович

Игорь Валентинович

Артюхов«Как самолет оказался эффективнее птицы, как подводная лодка плавает быстрее, чем кит, так и искусственное тело в какой-то момент догонит и перегонит тело естественное...»

- Руководитель Кластера космических технологий и телекоммуникаций Фонда Сколково, космонавт-испытатель, член Российской академии космонавтики

Сергей Александрович

Сергей Александрович

Жуков«Я абсолютно убежден в том, что движение «2045» появилось в нужное время в абсолютно нужном месте, потому что верю в великое будущее России, ее подъем после временных трудностей».

- Британский учёный-киборг. Доктор наук в области технической кибернетики (Институт теории информации и автоматизации Чешской АН, 1994). PhD в области электротехники (системы управления) (Имперский колледж Лондона, 1982)

Кевин

Кевин

Уорвик«...Я прочел все ваши материалы, и большинство идей мне очень близки. Ваш план работ на ближайшие 30 лет меня восхищает!»

- Кандидат физико-математических наук, координатор международного проекта OpenWorm с российской стороны, научный сотрудник лаборатории Моделирования сложных систем ИСИ СО РАН им. А.П. Ершова

Андрей Юрьевич

Андрей Юрьевич

Пальянов«...Когда мы разгадаем червя – мы поймем жизнь...»

- Доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Александр Яковлевич

Александр Яковлевич

Каплан«К тому времени, когда мозг можно будет перенести в искусственное тело, роботы достигнут совершенства формы и будут выглядеть, как вполне приличное человеческое тело...»

- Доктор биологических наук, профессор, изобретатель аппарата «Биоискусственная печень»

Вячеслав Евгеньевич

Вячеслав Евгеньевич

РябининЧлен инициативной группы«Вся тенденция развития науки показывает: то, что мы считали невозможным, становится возможным. Кто мог представить, что руки и ноги начнут ходить под влиянием соответствующих импульсов? Прогресс движется не в арифметической, а в геометрической прогрессии...»

LinkedIn

LinkedIn

LiveJournal

LiveJournal

Google

Google

Я.ру

Я.ру

Twitter

Twitter

Facebook

Facebook

ВКонтакте

ВКонтакте

Mail.ru

Mail.ru