/ Новости

Новейшие рекорды квантовой телепортации

Предсказания квантовой механики иногда трудно соотнести с представлениями о классическом мире. В то время как положение и импульс классической частицы могут быть одновременно измерены, в квантовом случае можно узнать лишь вероятность нахождения частицы в том или ином состоянии. Более того, квантовая теория утверждает, что, когда две системы запутаны, измерение состояния одной из них мгновенно сказывается на другой. В 2015 году три группы физиков достигли существенного прогресса в непонимании понимании природы квантовых запутанности и телепортации. О достижениях ученых рассказывают Physics Today и «Лента.ру».

Альберт Эйнштейн был не согласен с вероятностной интерпретацией квантовой механики. Именно в связи с этим он говорил, что «бог не играет в кости» (на это датский физик Нильс Бор позднее ответил, что не Эйнштейну решать, чем заниматься богу). Немецкий ученый не принимал неопределенности, свойственной микромиру, и считал верным классический детерминизм. Создатель общей теории относительности полагал, что при описании микромира квантовая механика не учитывает некоторых скрытых переменных, без которых сама квантовая теория является неполной. Искать скрытые параметры ученый предлагал при измерении квантового состояния классическим прибором: этот процесс предполагает изменение первого вторым, и Эйнштейн считал возможным эксперимент, где такого изменения нет.

С тех пор ученые пытались определить, существуют ли скрытые переменные в квантовой механике или это выдумка Эйнштейна. Формализовать проблему скрытых переменных удалось в 1964 году британскому физику-теоретику Джону Беллу. Он предложил идею эксперимента, в котором наличие какого-либо скрытого параметра в системе можно узнать, проведя статистический анализ серии специальных опытов. Эксперимент был такой. Во внешнее поле помещался атом, единовременно испускающий пару фотонов, которые разлетались в противоположных направлениях. Задача экспериментаторов заключается в проведении многократного измерения направления спинов фотонов.

Это позволило бы набрать необходимую статистику и при помощи неравенств Белла, являющихся математическим описанием наличия скрытых параметров в квантовой механике, проверить точку зрения Эйнштейна. Главная трудность заключалась в практической реализации эксперимента, который впоследствии физикам все же удалось воспроизвести. Исследователи показали, что в квантовой механике, скорее всего, нет скрытых параметров. Между тем в теории оставались две лазейки (местоположение и обнаружение), которые могли доказать правоту Эйнштейна. Вообще, лазеек больше. Эксперименты 2015 года их закрыли и подтвердили, что в микромире локального реализма скорее всего нет.

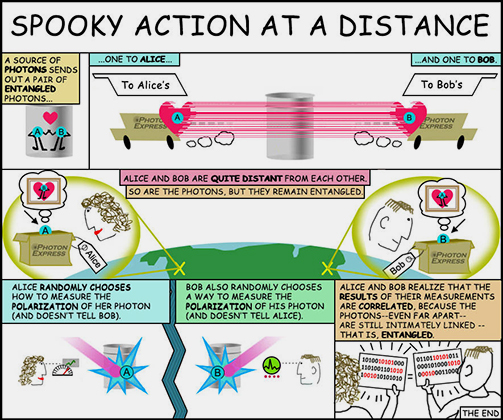

«Жуткое дальнодействие» между Бобом и Алисой / Изображение: JPL-Caltech / NASA

Речь идет об опытах трех групп физиков: из Делфтского технического университета в Нидерландах, Национального института стандартов и технологий в США и Венского университета в Австрии. Эксперименты ученых не только подтвердили полноту квантовой механики и отсутствие в ней скрытых параметров, но и открыли новые возможности квантовой криптографии — метода шифрования информации (ее защиты) при помощи квантовой запутанности, использующего квантовые протоколы, — и привели к созданию невзламываемых пока еще алгоритмов для генерации случайных чисел.

Квантовой запутанностью называется явление, при котором квантовые состояния частиц (например, спин электрона или поляризация фотона), разнесенных на расстояние друг от друга, не могут быть описаны взаимонезависимо. Процедура измерения состояния одной частицы приводит к изменению состояния другой. В типичном эксперименте по квантовой запутанности разнесенные на расстояние взаимодействующие агенты — Алиса и Боб — обладают каждый одной частицей (фотонов или электронов) из пары запутанных. Измерение частицы одним из агентов, например Алисой, коррелируется с состоянием другой, хотя Алиса и Боб заранее не знают о манипуляциях друг друга.

Это означает, что частицы каким-то образом сохраняют информацию друг о друге, а не обмениваются ею, скажем, со световой скоростью при помощи какого-либо известного науке фундаментального взаимодействия. Альберт Эйнштейн назвал это «жутким дальнодействием». Запутанные частицы нарушают принцип локальности, согласно которому на состояние объекта может оказывать влияние только его близкое окружение. Это противоречие связано с парадоксом Эйнштейна-Подольского-Розена (предполагающим упомянутую выше неполноту квантовой механики и наличие скрытых параметров) и составляет одну из основных концептуальных трудностей (которая, впрочем, уже не считается парадоксом) квантовой механики (по крайней мере, в ее копенгагенской интерпретации).

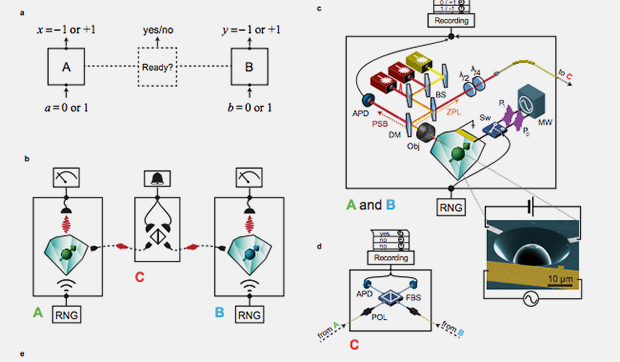

Схема эксперимента нидерландских ученых/ Фото: arXiv.org

Сторонники локального реализма утверждают, что на частицы могут оказывать влияние только локальные переменные, а корреляция между частицами Алисы и Боба осуществляется при помощи некоторого скрытого способа, который ученым до сих пор не известен. Задачей ученых стало опровергнуть эту возможность на опыте, в частности не допустить распространения скрытого сигнала от одного агента к другому (в предположении его перемещения со скоростью света в вакууме — максимально возможной в природе), и таким образом показать, что изменение квантового состояния второй частицы произошло до того, как скрытый сигнал от первой частицы мог бы достигнуть второй.

На практике это означает размещение Боба и Алисы на значительном удалении друг от друга (как минимум десятки метров). Это позволяет не допустить распространения какого-либо сигнала об изменении состояния одной из частиц до измерения состояния другой (ловушку местоположения). Между тем несовершенство детектирования квантового состояния единичных частиц (особенно фотонов) оставляет возможность для реализации лазейки выборки (или обнаружения). Физикам из Делфтского технологического университета впервые удалось обойти сразу два затруднения.

В эксперименте использовали пару алмазных детекторов с разделителем сигнала между ними. Ученые взяли пару незапутанных фотонов и разнесли их в разные пространства. Затем каждый из электронов запутали с парой фотонов, которые после переместили в третье пространство. В ходе экспериментов можно было наблюдать, что изменение состояния (спина) одного из электронов сказывалось на другом. Всего за 220 часов (в течение 18 суток) физики 245 раз протестировали неравенство Белла. Наблюдаемые величины электронов измерялись при помощи лазерных лучей.

В эксперименте удалось измерить квантовые состояния разнесенных на расстояние около 1,3 километра частиц и показать справедливость неравенства Белла (то есть справедливость квантовой теории и ошибочность концепции локального реализма). Результаты этого исследования опубликованы в журнале Nature. Его авторам предрекают Нобелевскую премию по физике.

Положение детекторов в нидерландском эксперименте / Фото: arXiv.org

Группы из США и Австрии проводили эксперименты с фотонами. Так, ученые из Национального института стандартов и технологий смогли побить рекорд дальности квантовой телепортации (передачу квантового состояния системы на расстояние) по оптоволоконному кабелю, осуществив ее на расстоянии 102 километра. Для этого ученые использовали четыре однофотонных детектора, созданных в том же институте на основе сверхпроводящих нанопроводов (охлажденных до минус 272 градусов по Цельсию) из кремнистого молибдена. Расстояние в 102 километра преодолевал только один процент фотонов. Предыдущий рекорд дальности квантовой телепортации по оптоволокну составлял 25 километров (для сравнения: рекорд дальности квантовой телепортации по воздуху — 144 километра).

Австрийские ученые использовали более эффективные датчики, чем американские, однако временное разрешение в экспериментах физиков из США намного выше. В отличие от нидерландских физиков, чья установка регистрировала примерно одно событие в час, ученые из США и Австрии смогли проводить более тысячи испытаний в секунду, что практически исключает любую случайную корреляцию в результатах экспериментов.

В настоящее время ученые пытаются повысить эффективность экспериментов — разносят частицы на все более дальние расстояния и увеличивают частоту измерения. К сожалению, удлинение оптического канала приводит к потере доли регистрируемых частиц и снова актуализирует опасность лазейки обнаружения. Ученые из Национального института стандартов и технологий пытаются бороться с этим, используя в опытах квантовый генератор случайных чисел. В этом случае нет необходимости разносить фотоны на большие расстояния, а созданная технология окажется полезной в квантовой криптографии.

Источник: http://lenta.ru/articles/2016/02/18/bellstheorem/

Поделиться в Живом Журнале

Стать расой бессмертных – главная эволюционно-историческая задача человечества в III тысячелетии

Имея мышление бессмертных, парадигму бессмертных в качестве мировоззренческой основы, такие люди обязательно реализуют подобные технологии, и мир радикально изменится. Эволюционная ветвь гомо сапиенс в очередной раз сделает крутой вираж и вынесет человечество к невообразимым высотам, туда, где раньше парили только избранные одиночки – бессмертные и боги.

ПодробнееРобот открыл холодильник и принес оттуда пиво

Немецкие разработчики научили гуманоидного робота-помощника TIAGo самостоятельно искать путь к холодильнику, открывать его и приносить пиво. Модульный суперкомпьютер NVIDIA Jetson TX2, служащий зрительным центром робота, позволил ему не только эффективно проложить путь, но и найти пиво запрошенной марки по этикетке.

ПодробнееВ Швеции попытаются создать электронные копии умерших людей

Руководство крупной сети шведских похоронных бюро «Феникс» поставило перед собой амбициозную цель: попытаться создать максимально правдоподобные электронные копии усопших людей.

ПодробнееУчёные из США разработали искусственный аналог глаза

Новое изобретение представили учёные из Школы инженерных и прикладных наук при Гарвардском университете — они создали искусственный глаз, работающий по принципу человеческого.

ПодробнееАмериканцы занялись разработкой реактивных дронов для истребителей

Массачусетский технологический институт по заказу ВВС США занялся разработкой компактных реактивных беспилотных летательных аппаратов, которые можно было бы запускать со стандартного подвеса для ракет под крылом истребителя. Новая разработка получила название Firefly.

ПодробнееToyota представила гуманоидного робота с экзоскелетным управлением

Компания Toyota представила гуманоидного робота T-HR3, управляемого с помощью экзоскелетного контроллера с шлемом виртуальной реальности. Система позволяет оператору управлять движениями робота на месте или передвигать его, а также чувствовать отдачу при взаимодействии с объектами.

ПодробнееЧеловекоподобный робот научился делать сальто

Специалисты Boston Dynamics научили прямоходящего робота Atlas выполнять сальто. Ролик с демонстрацией его новых способностей опубликован на YouTube-канале компании.

ПодробнееРобот-спасатель от Honda: пять «глаз» и 33 степени подвижности

На Конференции по робототехнике в Ванкувере компания Honda представила прототип робота-спасателя E2-DR. У новинки 33 степени подвижности, пять «глаз» и защищенный от пыли и влаги корпус.

ПодробнееToyota представила автомобиль-робот, в салоне которого сразу 2 водительских места

Казалось бы, суть самоуправляемых автомобилей заключается в том, чтобы максимально обеспечить удобство пассажиров и «убрать» из салона водителя, доверив контроль за ситуацией роботу. Вроде бы логичное решение, но вот автоконцерн Toyota думает иначе. Недавно они представили крайне продвинутую версию самоуправляемого авто. Только вот водительских мест в нем аж целых два.

ПодробнееRHP2 - гуманоидный робот, созданный для того, чтобы падать, подниматься и снова падать

Исследователи-робототехники во всем мире тратят безумно большое количество времени и усилий для того, чтобы предотвратить или уменьшить вероятность падения создаваемых ими роботов.

ПодробнееМифы и факты о сверхумном искусственном интеллекте

Станет ли искусственный интеллект лучшим изобретением человечества или же, наоборот, его худшей ошибкой?

Подробнее/ мнения экспертов и членов инициативной группы

- Доцент кафедры информационных технологий Киотского университета и профессор Университета Осаки (Osaka University), двадцать восьмой гений из списка «Сто гениев современности», создатель антропоморфного робота «Геминоид» HI-1 (Geminoid)

Хироси

Хироси

Исигуро«...Однажды мы сможем добиться появления аватаров и воспроизведем функции человеческого мозга внутри этого робота. И тогда люди смогут устремиться к бессмертию...»

- Мастер ТРИЗ, вице-президент Международной ассоциации ТРИЗ, ректор Московского общественного института технического творчества

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Кудрявцев«Развитие технической цивилизации в конечном счете приведет к полной автономии человека от внешних обстоятельств. Техника свернется как тонкая пленка, как некая субстанция, пронизывающая человека...»

- Биофизик, председатель междисциплинарного семинара по трансгуманизму и научному иммортализму РФО РАН, директор по науке компании «КриоРус», член Координационного совета и один из основателей Российского трансгуманистического движения

Игорь Валентинович

Игорь Валентинович

Артюхов«Как самолет оказался эффективнее птицы, как подводная лодка плавает быстрее, чем кит, так и искусственное тело в какой-то момент догонит и перегонит тело естественное...»

- Профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО, к.э.н., партнер группы "Метавер"

Павел Олегович

Павел Олегович

Лукша«Развитие интерфейсов позволяет принципиально по-другому взаимодействовать не только с локальным пространством, но и с глобальным пространством, т.е. продолжая «мозг – компьютер – Сеть», мы можем получать системы принципиально нового способа организации».

- Директор Центра клеточных и биомедицинских технологий Первого Московского государственного медицинского университета, специалист по осознанному управлению здоровьем, биотерапии и профилактике старения

Дмитрий Алексеевич

Дмитрий Алексеевич

ШаменковЧлен инициативной группы«Тело постепенно становится искусственным, появляются новые ткани, замещающие существующие, новые средства коммуникации, так или иначе расширяющие пределы нашего тела. Безусловно, человек технологизируется. Поэтапно мы движемся к формированию кибернетического организма...»

- Историк и теоретик культуры, культуролог, консультант по культурному развитию. Доцент Института искусств и культуры и Философского факультета ТГУ

Дмитрий Владимирович

Дмитрий Владимирович

Галкин«Искусство – уникальный ресурс для фабрики инноваций. Только в искусстве креативная мощь так тесно связана с порождением смыслов и гуманизацией технологий...»

- Руководитель компании «Нейроботикс»

Владимир Анатольевич

Владимир Анатольевич

КонышевЧлен инициативной группы«Перенос мозга в искусственное тело — более выносливое, более совершенное — единственная возможность человеческой расе остаться на Земле...»

- Философ, профессор Оксфордского университета, известный своими работами об антропном принципе, основатель (вместе с Д. Пирсом) Всемирной ассоциации трансгуманистов

Ник

Ник

Бостром«Цифровой путь [бессмертия] – это наша возможность разработать технологию полного копирования мозга, когда мы могли бы создать очень подробную модель конкретного человеческого мозга и воспроизвести ее на компьютере. Тогда мы имели бы потенциал бесконечного существования, создавали бы запасные копии человека и тому подобное...»

- Член-корр. РАН, профессор МГУ, заведующий лабораторией «Психология общения и психосемантика» (МГУ)

Виктор Федорович

Виктор Федорович

Петренко«Возможно, вырабатывая своеобразную систему значений, не привязанную к нашему конкретному миру, с одной стороны, а с другой – разрабатывая изощренные техники медитации и психопрактики, мы выйдем на контакт с возможными мирами на глубинных медитативных уровнях...»

- Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель наук России, является автором более 300 научных работ, в том числе 25 монографий

Александр Иванович

Александр Иванович

Галушкин«Я убежден в том, что нейросетевые технологии – это основа построения будущих систем управления роботами, т.е. мозга будущих роботов».

- Кандидат физико-математических наук, координатор международного проекта OpenWorm с российской стороны, научный сотрудник лаборатории Моделирования сложных систем ИСИ СО РАН им. А.П. Ершова

Андрей Юрьевич

Андрей Юрьевич

Пальянов«...Когда мы разгадаем червя – мы поймем жизнь...»

- Автор концепции психонетики, разработчик методологии и методик деконцентрации, корпуса техник активизации сознания и прямой работы с сознанием.

Олег Георгиевич

Олег Георгиевич

Бахтияров"...«Россия 2045» заставит нас обсуждать очень серьезные вопросы, и это обсуждение приведет к серьезным переформулировкам. Я полагаю, произойдет смещение задач от продления жизни на управляемое развитие человека с выходом за пределы человеческих ограничений..."

- Доктор философских наук, профессор

Сергей Владимирович

Сергей Владимирович

Кричевский«...В таком теле, как бы там медицина ни боролась, увы, есть масса рисков, радиационных и прочих, которые пока непреодолимы. И мы не можем существовать вне Земли, в этой враждебной среде, не решив эти вопросы».

- Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории термостойких термопластов ИСПМ РАН, создатель наносенсорной нейроподобной системы «Электронный нос»

Михаил Юрьевич

Михаил Юрьевич

ЯблоковЧлен инициативной группы«При создании искусственного человека к робото-техническому направлению, которое сейчас преобладает, надо добавить эмоциональное. На самом деле, эта идея комплексная, она витает в воздухе...»

- Футуролог, трансгуманист, писатель, член Исследовательского общества Джеймса Мартина в Институте будущего человечества в Оксфордском университете

Андерс

Андерс

Сандберг«Я, определенно, захотел бы перенести свой разум в искусственное тело, если бы для этого существовала достаточно безопасная технология...»

LinkedIn

LinkedIn

LiveJournal

LiveJournal

Google

Google

Я.ру

Я.ру

Twitter

Twitter

Facebook

Facebook

ВКонтакте

ВКонтакте

Mail.ru

Mail.ru