/ Новости

Мышей заставили вспомнить то, чего не было

Две группы исследователей, используя различные методы, сделали схожие выводы о материальной основе нашей памяти и продемонстрировали, что запоминание происходит путём генетически-молекулярных перестроек в нейронах.

Мы легко можем вспомнить выдающееся событие из нашей жизни. Например, первый поцелуй: вспоминая о нём, мы воскрешаем в памяти все обстоятельства вплоть до самых незначительных мелочей, не говоря уже об эмоциях, которые мы при этом испытывали.

То же самое можно сказать и о любом другом эпизоде из нашей жизни, только какие-то запоминаются лучше, какие-то — хуже. Существует специальный термин — энграмма, обозначающий вот такие следы ощущений, оставшиеся в памяти. Но есть ли это просто концептуальное понятие — или же в мозгу существуют вполне материальные структуры, где хранятся конкретные мыслеобразы и эмоции, с ними связанные? Мы знаем, что за память вообще отвечает ряд мозговых структур, среди них главная роль отводится гиппокампу. Но как память распределена в этих структурах? Просто «размазана» диффузно по всем нервным клеткам или же разложена по конкретным полочкам?

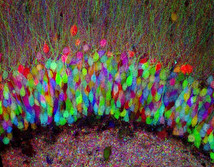

| Нейроны гиппокампа мыши, окрашенные различными флуоресцентными белками (фото Jimbo3DC). |

Первые данные в пользу «полочек» были получены в начале двадцатого века. Канадский нейрохирург Уайлдер Пенфилд заметил, что если стимулировать некие зоны внутри гиппокампа, то человек вдруг с необычайной полнотой и живостью вспоминает какие-то эпизоды из жизни. Но лишь теперь, спустя более сотни лет, исследователи смогли подтвердить наблюдения Пенфилда. Для этого учёные из Массачусетского технологического института (США) использовали новейшие достижения оптогенетики, которая позволяет управлять активностью различных генов с помощью фоточувствительных белков. Для начала они определили, какие нейроны в гиппокампе мыши активизируются, когда животное попадает в новое окружение, то есть когда нужно «выучить» новую среду. Учёные нашли гены, которые активизируются при этом, и подшили к ним ген светочувствительного родопсина ChR2. К клеткам, несущим гибридные гены, были подведены оптоволоконные нити.

Если мышь входила в клетку, где её слегка било током, она запоминала опасное окружение и, попадая в ту же клетку, замирала на месте и съёживалась. Если же мышь отправляли в другую, безопасную клетку и при этом подавали световой импульс в гиппокамп, то и в новом безопасном окружении животное вело себя так, будто его посадили в клетку с электрическим полом. Свет активировал белки в нейронах, которые запоминали опасное окружение, и мышь «напрягалась». То есть активировались воспоминания, которым на самом деле, в конкретном окружении места не было: они относились к другому, опасному помещению.

Иными словами, учёным удалось наглядно показать, что память опирается на некую материальную основу в виде специфических клеток и специфических же белков. Память записывается в конкретные клеточно-молекулярные ячейки, и если научиться ими управлять, то можно модифицировать и моделировать память, стирать то, что было, и записывать то, чего не было.

Исследователи опубликовали свои результаты в журнале Nature, а в другом издании, Science, одновременно вышла статья их коллег из Института Скриппса (США), которые добились похожего результата, создав у мышей синтетическую память.

Учёные помещали животных в клетку определённого цвета и запаха. Мыши запоминали это окружение, после чего их пересаживали в другую клетку, которая выглядела и пахла иначе. Здесь мышей слегка било током. В обычных обстоятельствах животные различали две клетки и, будучи посажены в опасное помещение, старались затаиться, чтобы избежать стресса. Но тут мышам в электрической клетке вводили вещество, которое избирательно активировало нейроны, запомнившие первую, безопасную клетку. В результате мыши начинали бояться ещё и первой клетки, хотя в ней их никто не обижал.

Обе группы исследователей использовали различные методы, но добились одного результата, показав наличие материальной основы нашей памяти и продемонстрировав, что запоминание происходит путём генетически-молекулярных перестроек в нейронах. По словам исследователей из Массачусетского технологического института, в запоминание опасного окружения у мышей было вовлечено всего 2% нейронов гиппокампа. Если учесть, что память зависит не только от гиппокампа, но и от других зон мозга, а у человека мозг устроен всяко сложнее, чем у мыши, «искусственные воспоминания» ещё не скоро появятся в свободной продаже.

Подготовлено по материалам Института Скриппса и Массачусетского технологического института.

Источник: http://science.compulenta.ru/668577/

Поделиться в Живом Журнале

Стать расой бессмертных – главная эволюционно-историческая задача человечества в III тысячелетии

Имея мышление бессмертных, парадигму бессмертных в качестве мировоззренческой основы, такие люди обязательно реализуют подобные технологии, и мир радикально изменится. Эволюционная ветвь гомо сапиенс в очередной раз сделает крутой вираж и вынесет человечество к невообразимым высотам, туда, где раньше парили только избранные одиночки – бессмертные и боги.

ПодробнееРобот открыл холодильник и принес оттуда пиво

Немецкие разработчики научили гуманоидного робота-помощника TIAGo самостоятельно искать путь к холодильнику, открывать его и приносить пиво. Модульный суперкомпьютер NVIDIA Jetson TX2, служащий зрительным центром робота, позволил ему не только эффективно проложить путь, но и найти пиво запрошенной марки по этикетке.

ПодробнееВ Швеции попытаются создать электронные копии умерших людей

Руководство крупной сети шведских похоронных бюро «Феникс» поставило перед собой амбициозную цель: попытаться создать максимально правдоподобные электронные копии усопших людей.

ПодробнееУчёные из США разработали искусственный аналог глаза

Новое изобретение представили учёные из Школы инженерных и прикладных наук при Гарвардском университете — они создали искусственный глаз, работающий по принципу человеческого.

ПодробнееАмериканцы занялись разработкой реактивных дронов для истребителей

Массачусетский технологический институт по заказу ВВС США занялся разработкой компактных реактивных беспилотных летательных аппаратов, которые можно было бы запускать со стандартного подвеса для ракет под крылом истребителя. Новая разработка получила название Firefly.

ПодробнееToyota представила гуманоидного робота с экзоскелетным управлением

Компания Toyota представила гуманоидного робота T-HR3, управляемого с помощью экзоскелетного контроллера с шлемом виртуальной реальности. Система позволяет оператору управлять движениями робота на месте или передвигать его, а также чувствовать отдачу при взаимодействии с объектами.

ПодробнееЧеловекоподобный робот научился делать сальто

Специалисты Boston Dynamics научили прямоходящего робота Atlas выполнять сальто. Ролик с демонстрацией его новых способностей опубликован на YouTube-канале компании.

ПодробнееРобот-спасатель от Honda: пять «глаз» и 33 степени подвижности

На Конференции по робототехнике в Ванкувере компания Honda представила прототип робота-спасателя E2-DR. У новинки 33 степени подвижности, пять «глаз» и защищенный от пыли и влаги корпус.

ПодробнееToyota представила автомобиль-робот, в салоне которого сразу 2 водительских места

Казалось бы, суть самоуправляемых автомобилей заключается в том, чтобы максимально обеспечить удобство пассажиров и «убрать» из салона водителя, доверив контроль за ситуацией роботу. Вроде бы логичное решение, но вот автоконцерн Toyota думает иначе. Недавно они представили крайне продвинутую версию самоуправляемого авто. Только вот водительских мест в нем аж целых два.

ПодробнееRHP2 - гуманоидный робот, созданный для того, чтобы падать, подниматься и снова падать

Исследователи-робототехники во всем мире тратят безумно большое количество времени и усилий для того, чтобы предотвратить или уменьшить вероятность падения создаваемых ими роботов.

ПодробнееМифы и факты о сверхумном искусственном интеллекте

Станет ли искусственный интеллект лучшим изобретением человечества или же, наоборот, его худшей ошибкой?

Подробнее/ мнения экспертов и членов инициативной группы

- Российский писатель-футуролог, журналист

Максим

Максим

КалашниковЧлен инициативной группы«Это то, что еще никто в мире не решился делать. Создание сверх- и постлюдей считаю спасением нас от вырождения и вымирания, обретением новой силы. Именно это может сделать Россию мировым лидером....»

- Доктор технических наук, профессор

Александр Александрович

Александр Александрович

БолонкинЧлен инициативной группы«Искусственное механическое тело будет обладать огромной силой и переносить экстремальные внешние условия: высокие температуры, давление, радиацию, космос...»

- Директор Центра клеточных и биомедицинских технологий Первого Московского государственного медицинского университета, специалист по осознанному управлению здоровьем, биотерапии и профилактике старения

Дмитрий Алексеевич

Дмитрий Алексеевич

ШаменковЧлен инициативной группы«Тело постепенно становится искусственным, появляются новые ткани, замещающие существующие, новые средства коммуникации, так или иначе расширяющие пределы нашего тела. Безусловно, человек технологизируется. Поэтапно мы движемся к формированию кибернетического организма...»

- Доктор философских наук, профессор

Сергей Владимирович

Сергей Владимирович

Кричевский«...В таком теле, как бы там медицина ни боролась, увы, есть масса рисков, радиационных и прочих, которые пока непреодолимы. И мы не можем существовать вне Земли, в этой враждебной среде, не решив эти вопросы».

- Доктор физико-математических наук, профессор, руководитель группы автоволновых процессов, заведующий лабораторией Института прикладной физики РАН

Владимир Григорьевич

Владимир Григорьевич

ЯхноЧлен инициативной группы«Думаю, что именно понимание закономерностей в иерархии механизмов управления живыми системами позволит создать основу для производства эффективно работающих искусственных органов и имитаций тел человека.»

- Руководитель компании «Нейроботикс»

Владимир Анатольевич

Владимир Анатольевич

КонышевЧлен инициативной группы«Перенос мозга в искусственное тело — более выносливое, более совершенное — единственная возможность человеческой расе остаться на Земле...»

- Доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Александр Яковлевич

Александр Яковлевич

Каплан«К тому времени, когда мозг можно будет перенести в искусственное тело, роботы достигнут совершенства формы и будут выглядеть, как вполне приличное человеческое тело...»

- Профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО, к.э.н., партнер группы "Метавер"

Павел Олегович

Павел Олегович

Лукша«Развитие интерфейсов позволяет принципиально по-другому взаимодействовать не только с локальным пространством, но и с глобальным пространством, т.е. продолжая «мозг – компьютер – Сеть», мы можем получать системы принципиально нового способа организации».

- Директор Филиала РГМУ «НКЦ геронтологии» Минздравсоцразвития РФ, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор

Владимир Николаевич

Владимир Николаевич

Шабалин«Россия была и остаётся богатой интеллектуалами, несмотря на значительную утечку мозгов за рубеж. А когда будут первые результаты, с удовольствием вернутся и наши специалисты и потянутся иностранные...»

- Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий отделом нейроинформатики Центра оптико-нейронных технологий НИИСИ РАН

Виталий Львович

Виталий Львович

Дунин-Барковский«Для создания искусственного тела нужен хороший мозг, интеллект. А он может быть и искусственным. Воссоздание органов — очень сложная и ресурсоемкая задача. При работе над искусственным интеллектом затраты минимальны, а результаты колоссальны...»

- Художник, теоретик искусства, куратор Государственного центра современного искусства (Калининградский филиал)

Дмитрий Хаметович

Дмитрий Хаметович

БулатовЧлен инициативной группы«В ближайшем будущем гибридные схемы из комбинаций живых и неживых элементов позволят вернуть утраченные или изначально отсутствующие функции. И конечно, заметно усилить их по сравнению с обычными...»

- Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ТОИ ДВО РАН, композитор, философ

Виктор Юрьевич

Виктор Юрьевич

Аргонов«Я думаю, что прежде, чем начать радикальную киборгизацию мозга, необходимо найти нейрокоррелят сознания. Имеет ли он физическую или чисто информационную природу в форме нейросигналов? Есть ли группа нейронов, которая непосредственно ответственна за сознание? Или, может быть, сознание порождается еще более мелкими объектами внутри нейронов...»

- Автор концепции психонетики, разработчик методологии и методик деконцентрации, корпуса техник активизации сознания и прямой работы с сознанием.

Олег Георгиевич

Олег Георгиевич

Бахтияров"...«Россия 2045» заставит нас обсуждать очень серьезные вопросы, и это обсуждение приведет к серьезным переформулировкам. Я полагаю, произойдет смещение задач от продления жизни на управляемое развитие человека с выходом за пределы человеческих ограничений..."

- Директор Всероссийского НИИ электрификации сельского хозяйства РАСХН

Дмитрий

Дмитрий

Стребков«Мы предлагаем шесть стратегических проектов для будущего мира, которые позволят увеличить энергетическую безопасность и создать новое энергетическое снабжение Земли, не основанное на сжигании ископаемого топлива».

- Доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии РАН, сопредседатель Научного совета РАН по методологии ИИ

Давид Израилевич

Давид Израилевич

Дубровский«... этот проект ["Россия 2045"], безусловно, заслуживает всемерной поддержки. Он инициирован молодыми людьми, полными веры в свою высокую миссию. Это яркий акт пассионарности... вызов нашей академической общественности, среднему, сероватому научному сознанию, лишенному порывов вдохновения».

LinkedIn

LinkedIn

LiveJournal

LiveJournal

Google

Google

Я.ру

Я.ру

Twitter

Twitter

Facebook

Facebook

ВКонтакте

ВКонтакте

Mail.ru

Mail.ru